木桶による発酵文化サミット in 渋谷ヒカリエ 2024(イベントレポート)

木桶による発酵文化サミット in 東京 2024

毎年恒例の渋谷ヒカリエでの「木桶による発酵文化サミット in 東京 2024」。D&DEPARTMENTさんとの共催イベントです。今回は「若手の料理人」と「若手の蔵人」が出会う場というコンセプトで、4つのプログラムにて構成しました。それぞれをトークセッションと利き醤油セミナーをセットにして14種類以上の醤油をお楽しみいただきました。

[TALK 1]土から考える料理表現~文化の復興と大地の再生

最初のトークは、岩手県遠野市で土から考える料理を提供するオーベルジュ「とうの屋 要」を経営する佐々木要太郎さんをゲストに、麹の学校のなかじさんが聞き手。20年ほど前の「どぶろく」がおいしくないと感じたことから、進化していない=チャンスだと捉えたという「どぶろく醸造家」の顔を持つ佐々木さん。

スペイン人からは「飲むチーズだね」と表現されるようにどぶろくを進化させ、海外からも注目を集めているといいます。自然環境をどう伝えるか?というテーマには、土を健全な状態に戻していくことだと言い、人を感動させるものづくりのためにも、多様な生産者が切磋琢磨する必要性を訴えていました。

|ゲスト|佐々木要太郎(岩手県遠野 オーベルジュ「とおの屋 要」)

|聞き手|なかじ(麹文化研究家/株式会社麹の学校代表)

[TALK 2]木桶醤油の個性を料理に生かすには?

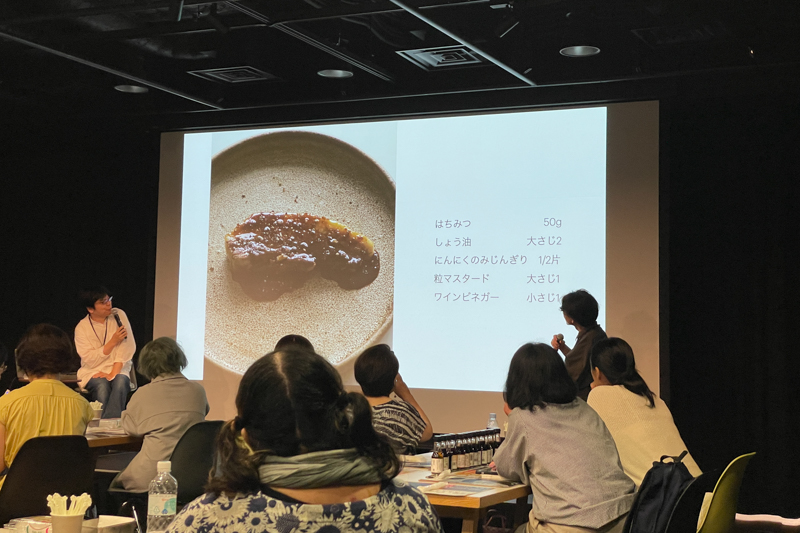

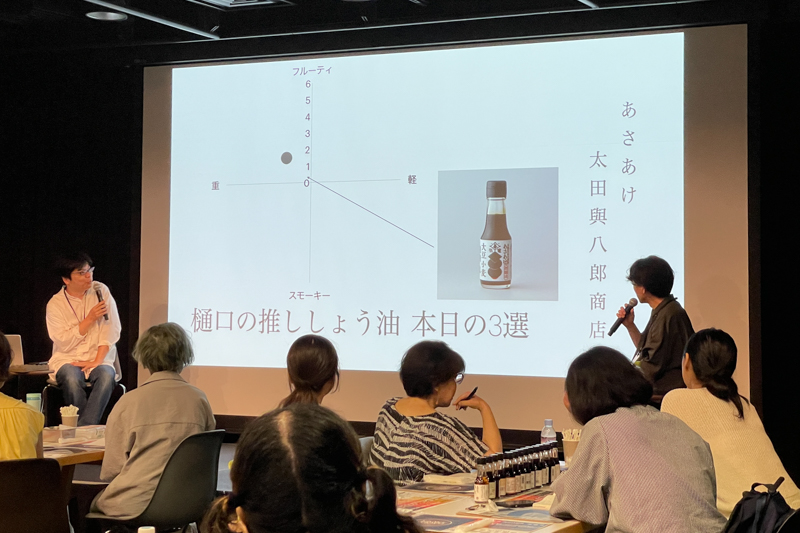

食のクリエイティブディレクター井上豪希さんをゲストに、作家&料理家である樋口直哉さんが巧みな進行を展開。それぞれがおすすめの木桶醤油3本を紹介し、その醤油を使ったレシピも披露。料理写真が美しく、そして、二人の深すぎる知識と軽快な掛け合いのオンパレードに会場全体が引き込まれていました。そして、樋口さんが披露した醤油の分類チャートが実に分かりやすくて、多くの方が写真に収めていました。

|ゲスト|井上豪希(TETOTETO Inc.)

|聞き手|樋口直哉(作家/料理家)

[TALK 3]木桶醤油、国境を超える

日本のタコスシーンに革命を起こす料理人マルコ・ガルシアさんをゲストにロサンゼルス在住のラム前田庸子さんが聞き手。トルティーヤのオリジナルレシピを題材に、素材と木桶醤油の相性の解説の数々。

鰻を使ったトルティーヤには溜醤油、魚のマリネ(セビーチェ)には白醤油を使うといいます。「セビーチェは塩とレモンで味を調えていたけど、白醤油を使うと全然違う!」とのこと。「普通の醤油では素材と醤油がフュージョン(融合)してしまうが、白醤油は素材を活かすので関係性が異なる…」等、実例を交えて解説をしてくれました。

|ゲスト|マルコ・ガルシア(Los Tacos Azules)

|聞き手|ラム前田庸子(HAKKO.LLC)

[TALK 4]日本の食文化を世界へ伝える

最後のトークセッションは、お燗で世界を(あなたを)熱くするを掲げる髙崎丈さん、namidaオーナーシェフの田嶋善文さんをゲストに、若手の蔵人2人が聞き手。「お燗」を世界に伝えるこれまでのプロセスを細かく聞きながら、髙崎さんと田嶋さんの人柄を感じることができた内容。そして、会場からの質問が途切れることなく続いていたのが印象的でした。

|ゲスト|髙崎丈(「髙崎のおかん」店主 )、田嶋善文(namidaオーナーシェフ)

|聞き手|岩本庄平(カネイワ醤油本店)、山川華奈子(山川醸造)

利き醤油セミナー

今回の4つのセミナーそれぞれに利き醤油がセットになっていました。そして、複数回に申し込みをいただいている方がいらっしゃるので、利き醤油の内容が同じだとよくないよなぁ、、、と考えた末に、6つのテーブルに蔵人についてもらい進行をお任せしました。各テーブルごとに蔵人が司会者になりながら14種類の醤油テイスティングの手順や解説をしてくれました。

グループ毎に蔵人の個性が出ています。進め方は違うし、話している内容も違う。気軽に質問が蔵人に投げかけられていました。そして、時々、テーブル単位で解決できなかった疑問を全体で考えました。

ある質問に若手の蔵人が回答する。指名されてステージにあがる蔵人に「頑張ってね」と、グループの参加者が拍手で送り出す光景など、予想以上の一体感がありました。