醤油の知識

Xで気になった蒲鉾屋さんへ行ってきました

いつものようにXで「醤油」を検索していたところ、気になる投稿を見つけました。

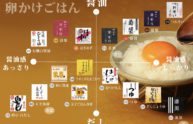

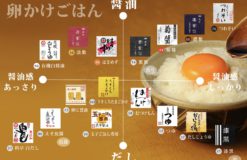

小田原の山上蒲鉾店さんが紹介していた【蒲鉾のちょっと変わった美味しい食べ方!】です。これは試してみなくては!と思い、早速スーパーで蒲鉾を購入し、白醤油・淡口醤油・濃口醤油で味比べをしてみました。

そもそも私は辛いものが苦手で、蒲鉾をわさび醤油で食べるという習慣はありません。ですので、蒲鉾はいつも何もつけずにそのまま食べていました。

まず驚いたのが、オリーブオイルと蒲鉾の相性の良さです。オリーブオイルが蒲鉾を包み込み、香りも良く、グッと風味が増しました。 そして、醤油。私の個人的なNo.1は白醤油。やはりオリーブオイルと白醤油の組み合わせは最強です。これまでサラダやパスタにしか使ってこなかった組み合わせですが、まさか蒲鉾に合うなんて!白醤油のやさしい塩気と香りがオリーブオイルとよく合い、蒲鉾をおいしく引き立ててくれました。ワインを飲みたくなるような味わいです。

おいしい食べ方を教えていただいたので、今度は本場・山上蒲鉾店さんの蒲鉾で試してみなくっちゃ!と思い、7月上旬に行ってきました。

店内にはずらりと並ぶ蒲鉾たち。ショーケースの上には、さしみかまぼこやしんじょう、さつま揚げなどもありました。蒲鉾についてはまったく知識がなかったのですが、蒲鉾の等級の違いや作り方の違いなどを丁寧に説明してくださり、とても勉強になりました。

小田原には現在11社の蒲鉾店があるそうですが、生の魚から処理して作っているのは山上蒲鉾店さんだけだそうです。 駅前の商店街ではなく、海沿いの住宅街にあるお店ですが、私が入る前もその後もお客様がひっきりなしに訪れていて、「今日もこれとこれと…」と購入していく方の姿から、地元で愛されているお店なのだと感じました。

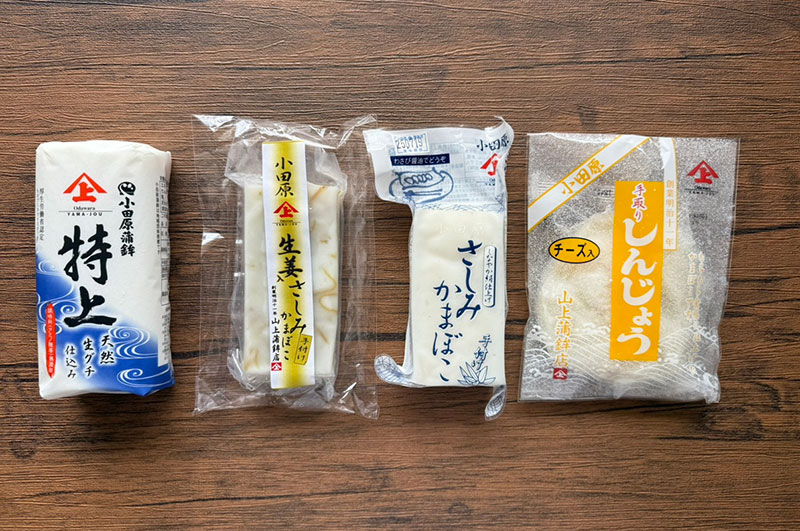

私が購入したのは、こちらの4点です。

左から、板付き蒲鉾の「特上蒲鉾 白」。こちらは山上蒲鉾店さんの原点ともいえる味わいで、蒲鉾にはランクがあり、原材料の生グチの配合率と魚の見落とし具合によって決まるそうです。「特上蒲鉾 白」は生グチの配合率が約40%、見落とし具合は33〜35%で、蒸して作られます。

さしみかまぼこはプレーンと生姜味を購入。板付きと比べて水分量が多く柔らかいので、型に入れて低めの温度でじっくり蒸して仕上げるそうです。 しんじょうは、タピオカでんぷんを加え、茹でて作られるとのことでした。

試食もさせていただきました。板付き蒲鉾はむっちりとした食べ応えのある食感で、やさしい甘みを感じます。しんじょうはとても柔らかく、フワフワでまるでスイーツのような食感でした。 購入した4点は、これから醤油と合わせて楽しみたいと思います。

次回はぜひ、工場見学もさせていただきたいと思います。

そして、店舗の裏側にある、「Cafe & Restaurant やまじょう」へ。

山上蒲鉾店さんを検索してから、とても楽しみにしていた場所です。蒲鉾はシンプルにそのまま食べるだけしか経験がなかったので、料理に使われるとどうなるんだろう?そしてスイーツって一体どんな味!?とワクワクしていました。

このメニューの豊富さにも驚きました。ネットで下見をしてきたはずなのに、メニューを前にするとまた迷ってしまいます。練り物をいろいろ楽しめるワンプレーとにしようと思っていたのですが、スタッフさんの「今日から夏メニューが始まりました」という一言で、「無添加しんじょうと大葉のジェノベーゼ」に決定。

香りの良い大葉のパスタと、やわらかいしんじょうの相性が抜群です。さらに、しんじょうとパルミジャーノ・レッジャーノもよく合っていて、蒲鉾は和食だけじゃないんだな…と実感しました。

そして、どうしても食べたかった「伊達巻ぷりん」。

私、お正月は一人で1本食べるぐらい伊達巻が大好きなんです。プリンも伊達巻も卵ですが、このプリンにはちゃんと伊達巻の原材料を使われていて、生クリームなどを混ぜて作られています。

口に入れた瞬間「!!!!!」となりました。一口目は、しっかり魚の風味。でも食べ進めると、カラメルが溶け合っておいしいプリンに変化していきます。途中でカラメルを少なくすると、また魚の風味が顔をだす感じで、とても面白い味わいでした。伊達巻風味ではなく、本気の伊達巻を感じられるプリン。この味わいは、山上蒲鉾店さんだからこそできる一品だと思います。伊達巻チーズケーキやアイスもあったので、お買い物の後にはレストランでの食事&スイーツもぜひおすすめです。

レストランの窓から見える海がすてきだったので、食事の後に海へ向かって歩いてみました。レストランの横の道路を真っ直ぐ進んだのですが、なかなか海へつながる道が見当たらず迷っていると、ふとトンネルを発見。

そのトンネルを抜けると、とてもきれいな海岸が広がっていました。この日は天気がとても良く、気温は30度以上。ですが、テトラポットの周辺は日陰になっていて心地よい風もあり、しばらく波の音を聞いて過ごしました。砂利が波にさらわれる音が、とても癒しになりました。

その後は、小田原を検索していて気になっていたコーヒー店へ。深みがありながらすっきりとした水出しコーヒーが、とてもおいしかったです。

せっかく小田原に来たのだから見ておこうと思い、小田原城にも足を運びました。

どこも徒歩で回ることができますし、道中には素敵な商店街もありました。ぜひ皆さまも、小田原へ行ってみてくださいね。本場の蒲鉾と醤油のマリアージュ、とても楽しいですよ。

醤油の知識ランキング

醤油の種類

-

素材を活かすNo.1選手

白醤油

淡口よりさらに淡い琥珀色の醤油。料理好きな方に高い人気。お吸い物や茶碗蒸しなどに。

詳細 -

美しき京料理に必須

淡口醤油

西日本でお馴染みの淡い色の醤油。素材の彩りや出汁を活かしたい料理に。塩やレモン代わりにかけても。

詳細 -

甘みをつけた地醤油

甘口醤油

九州や北陸などでは一般的な存在。海沿いの地域ほど甘みが強かったり、それぞれの土地に根ざした醤油。

詳細 -

幅広く使える万能醤油

濃口醤油

一般的な醤油で流通量の8割はこれ。新鮮なものは綺麗な赤褐色で、北海道から沖縄まで各地で生産。

詳細 -

濃厚なうま味とコク

再仕込醤油

熟成期間の長い濃厚な醤油。味と香りのバランスがよく、刺身やステーキにまずお試しいただきたい。

詳細 -

濃厚さとうま味はNo.1

溜醤油

大豆を多く、仕込水を少なくし、うま味を凝縮。ハマる方はとことん好きになっていただける醤油。

詳細

醤油のつくり方

-

1

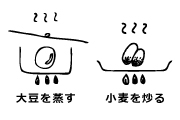

原料処理

カチカチの材料をほくほくにしたり、溶かすことで、菌が材料を醸し、美味しさに変化しやすいようにします。

詳細

詳細 -

2

麹づくり

醤油づくりで一番重要視されている工程です。種麹を原材料に混ぜて、麹菌を繁殖させることで酵素を生み出します。

詳細

詳細 -

3

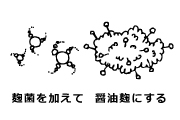

塩水

麹に塩水を加えて諸味をつくります。塩分濃度を高めることで雑菌から守り長い発酵熟成の時を迎えます。

詳細

詳細 -

4

諸味

ゆっくりと乳酸菌や酵母菌が大豆や小麦を醸します。どろどろの味噌のような状態で、半年~三年の時を過ごします。

詳細

詳細 -

5

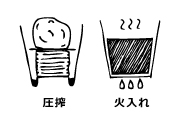

圧搾・火入れ

諸味を布に入れて、圧力をかけて圧搾し、火入れとろ過をします。殺菌と香りを引き立てる火入れも技術が必要です。

詳細

詳細 -

6

完成

ビン詰めされてラベルを貼ってようやく完成。長いものだと原料処理から二~三年かけて醤油になります。

詳細

詳細